想知道如何在短短 12 週內進步 9 分鐘,跑出屬於自己的馬拉松節奏?本篇實戰記,從訓練設計到配速策略,全公開新元的科學化訓練歷程。

新元,在去年底以 2:50:23 完成臺北馬拉松後,決定挑戰更進一步的自己——他將目標設定在 2025 年 3 月的首爾馬拉松,並加入由 IR SPORTS 跑創運動 舉辦【2025 極速首爾訓練營】,期望能在嚴謹訓練下再創 PB,突破 2:50 大關。

最終,他不僅成功達標,更以 2 小時 41 分 39 秒高標完賽,將個人最佳整整推進了 9 分鐘。

圖片來源:新元|首爾馬拉松,一步步實現 12 週課表的累積成果

12 週馬拉松訓練課表怎麼安排?完整週期設計解析

【2025 極速首爾訓練營】銜接 2024 臺北馬後啟動,在已有體能基礎上,於短短 12 週內聚焦關鍵能力強化,協助跑者進一步提升馬拉松表現;同時良好地管控訓練負荷與恢復節奏,避免落入過度訓練的陷阱。

訓練設計重點如下:

-

LT 乳酸閾值訓練:從第 1 週起以 25 分鐘開始,逐步拉長強度維持時間,訓練身體在代謝與呼吸壓力下保持能量輸出,提升運動表現。

-

MP 馬拉松配速跑訓練:從第 7 週起加入,以多種配速組合與實戰模擬跑進行,最長進行 120 分鐘,利用訓練數據驗證配速可行性。

-

更高強度訓練仍有少量安排:包含少量 5K / 10K 配速訓練或更高強度的間歇跑,用來維持無氧系統能力、刺激最大攝氧量、活化神經肌肉等,比例不高但不可忽略。

-

每週僅安排 2 次強度訓練:包含 LT、MP 或間歇課表,其他日則以低強度有氧與恢復跑為主,重視恢復與總量管理。

-

以時間為訓練單位:比里程更容易管控訓練負荷與時間安排,確保訓練品質與日常生活節奏取得平衡。

圖片來源:IRSC25 開訓資料|12 週訓練營的設計邏輯與強化重點

圖片來源:IRSC25 開訓資料|12 週訓練營的設計邏輯與強化重點

▋12 週跑量如何穩定堆疊?用數據分析進步基礎

本次訓練營共分為 4 組,新元被分配至【菁英組】,每週訓練 5~6 天,總訓練時間約 6~8 小時。根據數據顯示,新元的課表執行力極高,幾乎 100% 完成所有安排。整體 12 週平均,每週訓練時間為 7 小時 08 分,總跑量 89.7 公里。

圖片來源:新元 RQ 訓練分析|12 週平均週跑量 89.7 公里、週訓練時數 7 小時

圖片來源:新元 RQ 訓練分析|12 週平均週跑量 89.7 公里、週訓練時數 7 小時

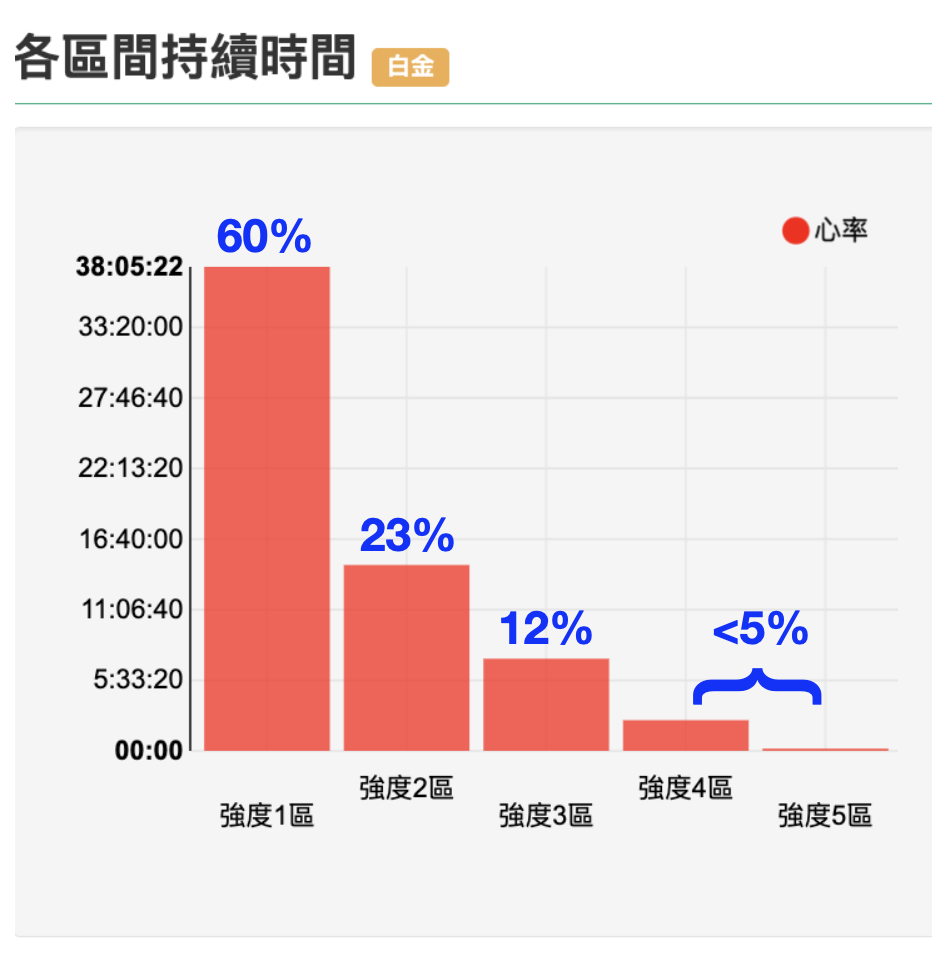

從 12 週的訓練心率分佈來看,約 60% 的訓練時間落在低強度【基礎有氧區間】,23% 屬於中強度【有氧耐力區】,12% 為高強度【乳酸閾值區】,僅不到 5% 進入【無氧強度區】。整體分布均衡、節奏明確,顯示他能有效區分不同訓練目的,並在低強度日保持適當節奏,不勉強加速或硬撐。

這份穩定的訓練節奏與良好的自我控制力,是能持續提升、進一步進化的關鍵基礎。

圖片來源:新元 RQ 12週訓練心率分析|低強度訓練佔比近 60%,節奏控制良好

▋MP 配速怎麼抓才穩?用一堂 120 分鐘課表實測驗證

新元在 LT 乳酸閾值配速跑表現不錯,能夠以 3:30~3:33/km 完成各類型 LT 課表,且課後反饋始終保有餘裕,展現出超出預期的穩定性與潛力。也因此,我們開始評估是否能在 MP訓練 (馬拉松配速跑) 採取更積極的策略,將比賽目標配速設定為 3:45/km。

隨著訓練進展與實際回饋,我們透過多次模擬與進階式練習,最終確認以 3:50/km 作為 MP 訓練與比賽策略的依據。

第 9 週安排了一堂關鍵課表——「三趟 40 分鐘的節奏漸進 MP 訓練」,目的在於測試強度變化下的穩定性與耐受度。課表設定與實際操作如下:

-

第 1 趟:MP 慢 5 秒 → 3:52/km|心率 159 bpm|步頻 185

-

第 2 趟:目標 MP → 3:47/km|心率 167 bpm|步頻 188

-

第 3 趟:MP 快 5 秒 → 3:47/km|心率 173 bpm|步頻 186

3 趟一共 120 分鐘,平均配速 3:49/km,心率 167 bpm,步頻 186。賽後分析,這次關鍵課表的數據高度匹配最終比賽數據(3:49/km|165 bpm|步頻 180)。

圖片來源:新元 RQ 單筆紀錄數據|第 9 週 MP 模擬課表數據與比賽配速高度一致

這堂課表強度高、時間長,對體能、節奏控制與心理專注度都有相當要求,因此需要充分準備與前期累積作為支撐。它大幅提升了我們對比賽策略的信心,也讓我們更清楚掌握身體在實戰強度下的反應與承受能力。

比賽當天的執行不再是「賭一次」的心態,而是「實現訓練成果」的過程。

▋比賽日不依賴狀態!照訓練節奏穩穩跑出 2:41

3 月 16 日清晨,首爾氣溫僅約 5 度,加上細雨與濕滑路面,對任何跑者而言都是不利條件。

但新元顯然早有準備。

圖片來源:新元|從 5K 到 30K 穩定執行節奏,不受場上變化干擾

起跑開始,他就照著訓練時的節奏前進,不隨人群起伏,也不貪前段速度。從 5K 到 30K,他持續以目標配速穩定前進,心率控制在 165 以下。即便 30K 後進入疲勞期,依然能夠維持節奏,在 35K~40K 關鍵路段穩定輸出,以平均 3:48/km 配速通過。

圖片來源:新元|35K 後依然維持配速節奏,展現訓練堆疊成果

最後2公里,新元回憶說:「那時我對自己說,40K 與過去 12 週的努力,不就是為了現在!咬著牙也要撐完。」結果,他做到了。

圖片來源:新元|比賽最後 2 公里,過去 12 週的努力就為了這一刻!

從完賽數據來看,新元幾乎沒有明顯掉速,全程配速波動極小;心率雖隨比賽推進略有上升,卻始終維持在可控範圍,與賽前的策略完美一致。

這場比賽沒有爆發、也沒有意外,只有將準備好的節奏,一步一步穩穩實現。

圖片來源:2025 首爾馬成績網站|完賽時間 2:41:39,幾無掉速

▋教練觀點|穩定進步不是靠練最多,而是懂得照表執行

文彥教練表示:「新元是一位願意信任教練團、認真理解訓練邏輯、具備自我調整能力的跑者。」態度非常積極但不躁進,照著目標執行,不多做、不少做。這次比賽的穩定發揮,並不是臨場的偶然,而是長時間穩定訓練、確實執行每一個週期累積而來的成果。

從教練的角度來看,馬拉松和所有值得投入的事一樣,需要的從來不是一次性的爆發,而是對過程的長期投入與穩定執行。每一個跑步課表的落實、每一場技術練習、每一段恢復按摩、每一次睡眠與營養管理,都是推動進步的關鍵細節。

科學化訓練的價值,在於讓這些努力有方向、有邏輯、能被驗證。當訓練有依據,進步才能夠延續。

圖片來源:新元|與孩子擊掌的瞬間,是這場 2:41 最值得收藏的畫面之一

▋訓練有依據,進步才踏實:2:41 是怎麼練出來的?

新元的突破,並非偶然,而是建立在一套可被驗證的訓練系統之上,加上他對課表的穩定執行與長期紀律的投入。

科學化訓練,並不等同於高科技,而是一種訓練邏輯——「有依據、能驗證、能複製」,幫助跑者「精準用力」,用有限的時間與資源,換取確實且可延續的進步。

未來, IR SPORTS 也將持續陪伴更多跑者,透過系統化訓練設計、高品質課表實踐、與教練的回饋指導,讓進步變得清晰可見。

不論起點在哪,當訓練有依據,成長就能持續前進。

▋想用科學化方式打造你的馬拉松訓練節奏?

加入 IR SPORTS 訓練課程,從每一次課表開始,建立屬於你的穩定輸出力!

原始文章出處:https://www.irsports.com.tw/w/bd/1420